【保存版】売れる営業トークスクリプトの作り方完全解説!

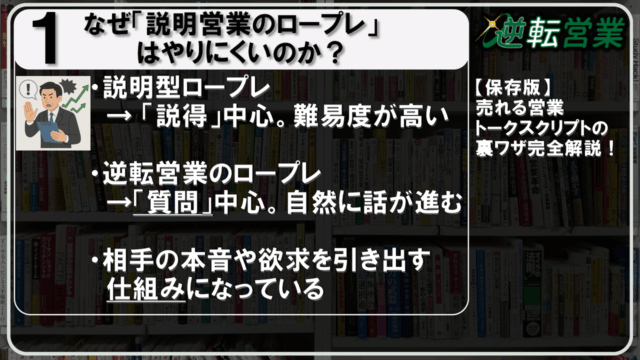

ポイントその1 なぜ説明営業のロープレはやりにくいのか?

受講生の中には「ロープレが苦手です」という方が多いです。しかし、逆転営業のロープレなら「なぜかできそう」と言われることがあります。

その理由は、質問中心のロープレだからです。

従来の説明型ロープレは「説得しよう」とするため、話しすぎたり、情報を詰め込みすぎてしまいます。それはかなり難しいスキルを必要とします。

一方、質問中心のロープレは、お客様の本音や欲求を引き出すスタイルです。質問されることでお客様自身が現状や課題を認識し始め、自然と「何とかしたい」という気持ちが芽生えていきます。

お客様と一緒に会話が進んでいく仕組みなので、無理なくロープレができるようになるのです。

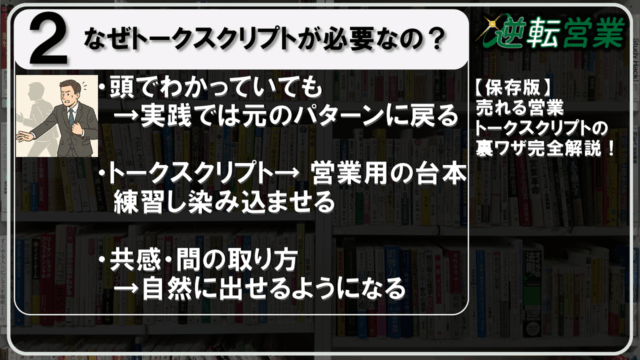

ポイントその2 なぜトークスクリプトが必要か?

ロープレの土台になるのがトークスクリプトです。営業の現場では「質問のキーワード」をあらかじめスクリプトに入れておくことが重要です。

「トークスクリプトは使っていません」という方もいますが、実際の場面では頭でわかっていても、以前の話し方のクセに引っ張られがちです。

そのため、型を変えるには練習が不可欠です。正確な言葉を用意し、それを繰り返し練習することで自然に口をついて出るようになります。

落語家も、何度も台本を繰り返して自然な語りに仕上げています。営業も同じで、トークスクリプトという“型”を覚えることで、無理なく自然に振る舞えるようになります。

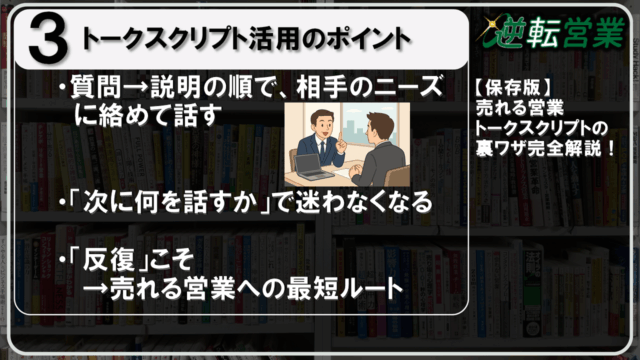

ポイントその3 トークスクリプト活用のポイント

「スクリプト通りに話すと棒読みになる」という悩みもありますが、それは単に練習が足りていないだけです。

俳優は何百回もセリフを練習するから自然に見えるのです。営業でも同じ。繰り返すことで、スクリプトが自分の言葉になります。

うちの受講生もロープレを通じて、自然な話し方や共感の表現が身についています。オリジナリティを持ちつつ、型に沿って話せるようになるのです。

この状態は「理解している」ではなく、「できる」に到達しているということです。

スクリプトは、ただ覚えるのではなく、忘れるくらいまで繰り返し、自分の思考として使えるレベルに落とし込むことが大切です。

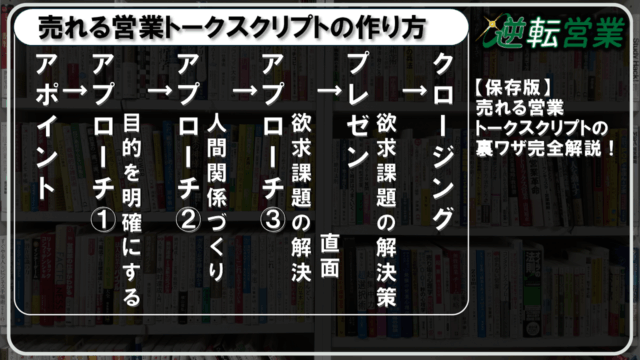

営業トークスクリプトの作り方

質問中心の営業では、先に質問してから説明に入ります。つまり、相手のニーズに結びつけた説明になるため、話す内容や順番が変わります。

ここで必要になるのが、「アポイント」から「アプローチ1・2・3」という流れです。

- アプローチ1:まずこちらを向いてもらう。目的を明確にする。

- アプローチ2:人間関係を深めて本音が出やすい状態をつくる。

- アプローチ3:問題や欲求を明確に引き出す。

そのうえで、プレゼンは商品紹介ではなく「解決策の提案」として行います。つまり、解決策として商品やサービスを紹介するのです。

このように段階を踏むことで、自然とお客様の気持ちが高まり、押し込まずとも成約につながる営業が可能になります。

逆に、アポイントからいきなりプレゼンに入ると、相手の課題に合っていない提案になり、成約率が下がります。

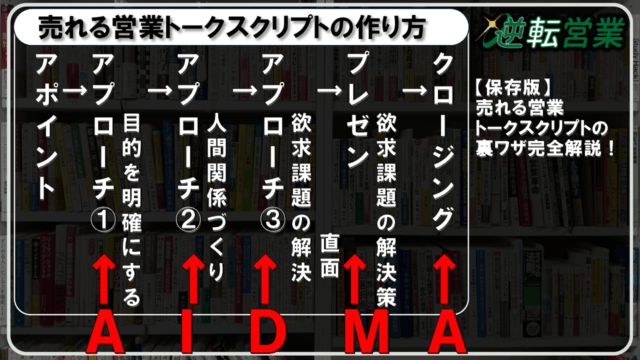

AIDMAの法則とトークスクリプトの関係性

この流れは、人の心理に沿ったものです。有名な「AIDMAの法則」がその代表です。

- Attention(注意):アプローチ1 → こちらに注意を向けてもらう

- Interest(興味):アプローチ2 → 営業マンに興味をもってもらう

- Desire(欲求):アプローチ3 → 課題や欲求を引き出す

- Memory(記憶):プレゼン → 印象に残る提案をする

- Action(行動):クロージング → 行動を促す

この流れでトークスクリプトを設計すれば、お客様との商談は自然でスムーズに進みます。

その場で契約に至らなかったとしても、記憶に残るプレゼンができていれば、後日、再度連絡をいただくこともあります。

トークスクリプトは、商品を語るためではなく、解決策を提案するためのものです。

ぜひこの構成を参考に、あなた自身のスクリプトづくりに活かしてください。

最新記事 by 木村まもる(逆転営業アカデミー 営業スキルUPコンサルタント) (全て見る)

- 営業がうまくいかない経営者の共通点とその改善策 - 2026年1月21日

- 【最新版】営業力ゼロから始める信頼構築の基本 - 2026年1月19日

- 営業が楽しくなる!売らずに売る思考法 - 2026年1月16日